-

La pharmacie des Jésuites à Pont-à-Mousson

L’université de Pont-à-Mousson est créée en 1572, sous le règne de Charles III, par le pape Grégoire XlII qui en confie la direction à la Compagnie de Jésus. Il est convenu que cette dernière établira aussi à Pont un collège aussi important que ce qu’elle a déjà réalisé dans d’autres villes, et que le recteur de l’université appartiendra à la Compagnie.

Les facultés des arts, de théologie et de philosophie sont placées sous la responsabilité directe des jésuites, dont le général montre peu d’empressement à créer des facultés séculières : droit et médecine. Charles III ayant insisté, ces facultés sont finalement créées. L’enseignement de médecine commence en 1592, et le premier professeur « officiel » et doyen, Charles Le Pois, est nommé en 1598 par le duc.

Les facultés de droit et de médecine s’installent dans le quartier de la rive gauche de la Moselle, qui se trouve dans le diocèse de Toul, et les autres de l’autre côté, dans le diocèse de Metz. Les jésuites établissent leur maison à cet endroit, au bord de la rivière, dans les bâtiments de l’ancienne commanderie de Saint- Antoine, créée au début du XIIIème siècle, à laquelle de nouvelles constructions sont ajoutées en 1582 puis en 1608.

L’ensemble forme un quadrilatère limité, en suivant le sens des aiguilles d’une montre, d’abord par la rivière et d’étroits terrains, puis par les vignes des Prémontrés et l’église et le cimetière de l’ancienne paroisse Saint-Martin, puis, sur le troisième côté, presque parallèlement à la rivière, par un ensemble de maisons particulières au milieu desquelles se trouvent des dépendances de l’université, une cour, un passage et une rue, l’ensemble longeant ce qui est aujourd’hui la rue du Camp. Le quatrième côté du quadrilatère, le long de la rue Gambetta actuelle, autrefois rue Saint-Antoine, est bordé par la bibliothèque, l’église des jésuites, antérieurement chapelle des Antonistes et aujourd’hui église Saint-Martin, puis le mur de clôture et la porterie, enfin des maisons particulières. La rue se prolonge par un pont qui enjambe la rivière. Le plan de 1768 est bien connu. Les bâtiments du lycée Marquette et l’église nous donnent actuellement une idée de -ce que représentait tout cet ensemble.

À l’emplacement de l’actuelle rue Saint-Martin et en partant de l’église, se trouvaient successivement une première cour, puis une seconde, plus longue que large et dite « cour devant la pharmacie », puis le bâtiment de la pharmacie, à un étage, et de son laboratoire, immeuble puis qui abrite aussi l’infirmerie des pères et derrière lui un jardin botanique et enfin un musée. Au-delà de ce dernier bâtiment se trouvait un vaste espace comportant des jardins et des arbres. Ces cours et ces bâtiments ont disparu avec le percement de la rue Saint-Martin. Le plan d’Ory et les vues cavalières peintes par Charaux et Florange montrent parfaitement tout cela.

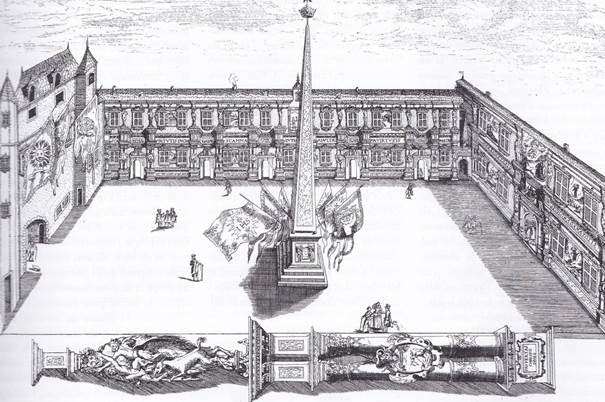

La grande cour de l’Université de Pont-à-Mousson décorée pour les fêtes de la canonisation des saints Ignace de Loyola et François Xavier, 1623.

Gravure attribuée à Appier Hanzelet et extraite de l'exemplaire très rare de la relation de ces fêtes, conservé à la Bibliothèque de Nancy.

Les jésuites donnent un grand développement à l’art pharmaceutique. Le bâtiment de pharmacie est modifié en 1656 ct 1719. La pharmacie est dotée de boiseries qui doivent supporter des pots et des chevrettes. Les murs sont ornés de six tableaux qui représentent saint Côme ct saint Damien, les saints patrons de la médecine dans son acception la plus large; Hippocrate et Galien, les « pères fondateurs » ; Hermès Trismégiste (trois fois grand), la représentation grecque du dieu égyptien Thot, qui passe pour être le créateur de l’alchimie ; et Schroeder, célèbre médecin « allemand », auteur d’un ouvrage très réputé dont il sera question plus loin. La faculté de médecine de Nancy expose actuellement, dans sa salle du conseil d’administration, six tableaux octogonaux qui doivent être ceux-là. Des animaux sont présentés, comme c’est alors l’habitude. Trois laboratoires complètent l’ensemble. Le « grand laboratoire » est une vaste pièce dallée comportant plusieurs fourneaux et tout le matériel nécessaire aux diverses opérations, et en particulier de chimie, distillation par exemple, puisqu’il s’y trouve des alambics. Les documents conservés dans les archives montrent que les réserves sont très abondantes en récipients de toutes sortes, destinés à recevoir des plantes, des médicaments comme la thériaque, les confections d’alkermès et de hyacinthe en particulier. La pharmacie comporte aussi une riche bibliothèque d’ouvrages d’anatomie, de médecine et de chirurgie, de botanique, de chimie et de pharmacie. Parmi ces derniers figurent des pharmacopées et des formulaires, dont la célèbre Pharmacopeia medicochymica sive thesaurus pharmacologicus de Johann Schroeder (1600-1664), éditée à Ulm en 1641, qui connut un nombre important d’éditions latines et des traductions en allemand et en anglais, et qui a été longtemps considérée comme le manuel de référence de l’art pharmaceutique. La présence du portrait de son auteur dans la pharmacie est peut-être une conséquence de sa grande notoriété.

Le bâtiment de la pharmacie est aussi celui de l’infirmerie et il s’y trouve un très important matériel chirurgical, ce qui semble signifier que l’apothicaire du collège est aussi le chirurgien, ce qui est classique chez les laïcs dans les campagnes, mais est étonnant ici car il est interdit aux clercs de se livrer à la chirurgie depuis le concile de Latran en 1215.

Puisque le collège dispose d’une pharmacie et d’un jardin botanique, il dispose aussi d’un apothicaire, qui est nommé par le duc, et fait profession de foi et prête serment au recteur, et en particulier « de soulager gratis les pauvres escholiers ». Nommé « apothicaire de l’université », il n’en est pas pour autant titulaire des lettres de maîtrise, c’est-à-dire « diplômé », et il n’appartient pas à la communauté de Pont-à-Mousson. Il ne semble d’ailleurs qu’aucun des apothicaires de l’université n’a été diplômé, qu’il ait été laïc ou jésuite. Les règlements ne semblent pas l’avoir exigé. Cela se comprend ; en théorie il ne doit avoir de contact qu’avec les écoliers, les étudiants et les membres de la communauté religieuse car son officine n’est destinée qu’à leur usage. Toutefois, dans la pratique, ce n’est pas du tout le cas... Plusieurs noms d’apothicaires sont connus avec quelques dates d’exercice, mais la chronologie est difficile à établir. Il faut citer Samuel Phulpin, en même temps « jardinier simpliste » de la faculté de médecine de 1606 à sa mort en 1660, Claude Loyssie (ou Loizy) nommé en 1606, Paul Loyssie, sans doute son fils, et Pierre Loyssie, le fils de Paul, en 1656. Pierre Loissye est le successeur de Phulpin comme jardinier simpliste et, comme son père, apothicaire des religieuses de Sainte Claire en ville. Plusieurs frères jésuites sont également apothicaires : frère Barbilard, frère Rémion, frère Millard. Les pères jésuites sont très fiers de leur apothicairerie et la font visiter à leurs hôtes. C’est ainsi qu’en 1678, la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, y est reçue par frère Barbilard, « qui en avait le soin pour lors et était en réputation par toute la Province », qui lui montre le célèbre « fœtus mussipontain ». En effet, cette pharmacie de l’université est très renommée et elle assure la fourniture de médicaments aux membres ainsi qu'aux communautés religieuses et aux médecins et chirurgiens de la ville et des environs. Son « rayon d’action » est important comme en témoignent ses livres de compte et les mémoires envoyés aux clients, par exemple M. Nau, chirurgien à Chambley, distant de vingt kilomètres, ou M. Le Bègue, médecin à Êtain, distant de plus de quarante-cinq kilomètres à vol d’oiseau... Au début de son règne, dans les textes qu’il avait fait promulguer, Léopold avait rappelé les interdits qui frappaient les clercs et les réguliers en matière d’exercice de la médecine. Il leur était aussi interdit d’exercer la pharmacie à l’extérieur de leurs établissements, sauf pour cause de charité. Mais les textes ne servaient à rien, à Pont comme ailleurs, et les religieux et religieuses, et donc « nos » jésuites, ont continué leurs ventes illicites de médicaments tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur maison mussipontaine. En 1730, un procès oppose les apothicaires de Nancy aux jésuites de la ville, qui se livrent au même commerce, et le souverain leur accorde le droit de vendre aux Nancéiens des remèdes simples autres que vénéneux, et leur précise qu’ils n’ont pas le droit de faire de même pour les remèdes composés, si ce n’est de les offrir aux pauvres. Bien sûr, les jésuites nancéiens ne tiennent aucun compte de cette décision, et leurs confrères mussipontains, à qui elle ne s’adresse pas directement, mais qui auraient dû se dire que leur tour viendrait, pas plus.

Ceci explique l’importance des stocks de miel et de sucre de leur pharmacie, qui laisse supposer qu’ils fabriquent quantité de sirops et de lotions, de l’hydromel. Il en est de même pour l’axonge, c’est-à-dire la graisse de porc au sens premier, mais aussi l’axonge de chien, de chat, de cheval, de blaireau et de vipère, chacune ayant, au moins en théorie à l’époque, ses propriétés spécifiques. L’axonge de vipère est réputée et sert pour préparer l’emplâtre de Vigo.

Les jésuites ne font pas que délivrer les médicaments que viennent demander chez eux les Mussipontains et les habitants des campagnes alentour. Ils exécutent aussi les ordonnances des médecins. Toute cette activité constitue une concurrence très importante pour les apothicaires de la maîtrise mussipontaine placée sous la protection de la faculté de médecine. C’est ainsi qu’un procès est intenté contre les jésuites et les chanoines réguliers, et que ces derniers sont condamnés par un arrêt du 19 janvier 1718. Trois jours plus tard, le 22, une réunion rassemble les apothicaires, les professeurs et les docteurs chez le doyen de la faculté. Pour faire cesser ces détournements, ils prennent la décision d’adresser directement leurs ordonnances aux apothicaires qui, de leur côté, s’engagent à disposer constamment de toutes les drogues nécessaires et de les servir ponctuellement. Si cette décision a un effet, il n’est que temporaire car le livre des recettes de la pharmacie des jésuites continue d’enregistrer de longues listes de ventes de médicaments composés et de drogues. Le corps médical mussipontain menace à nouveau en juillet 1749...

Ces relevés montrent également que l’apothicaire de l’université prépare et vend les médicaments « officiels » des pharmacopées et formulaires, mais qu’il dispose aussi de formules particulières dont les jésuites ont le secret, c’est-à-dire dont ils ne divulguent pas la composition. Ils révèlent aussi qu’il pratique couramment la saignée et administre les clystères, ce qui se fait à la maison, donc hors du collège... Si l’administration des clystères est classiquement du domaine de l’apothicaire, la saignée est du domaine du chirurgien, et il n’en manque pas en ville... Il y a donc exercice illicite de deux activités et concurrence déloyale, même si les jésuites rendent d’indéniables services.

Toute cette activité médico-pharmaceutique prend fin après la mort de Stanislas, par la suppression de la Compagnie de Jésus en Lorraine par l’édit de Louis XV du 1er juillet 1768 et, le 3 août suivant, par le lancement des lettres patentes ordonnant le transfèrement de l’université de Pont à Nancy à compter du 1er octobre qui suit.

Il apparaît donc que les ecclésiastiques, qui avaient très fortement contribué au développement de la médecine et des activités qui lui sont attachées, chirurgie et pharmacie, et en particulier les religieux dans leurs monastères, dotés d’une infirmerie, d’une tisanerie et d’un jardin botanique, ont pendant très longtemps manifesté la plus grande réticence à abandonner ces activités. Plus simplement, ils auraient pu y mettre un frein ou seulement plus de discrétion, et moins mépriser les ordonnances et les autres textes qui leur étaient régulièrement rappelés et se renouvelaient. Ces pratiques relevaient naturellement de la bienfaisance et de l’aide due aux pauvres, malades et démunis, et à leur accueil dans les monastères, mais aussi, il faut bien le dire, elles apportaient d’importantes ressources financières à leurs communautés. Après la Révolution et en raison des changements profonds auxquels elle a conduit, ces pratiques ont diminué. Elles n’ont pas pour autant disparu. Il suffit pour s’en convaincre de dresser une liste des médicaments qui portent le nom d’un ecclésiastique : « remède, tisane, secret de santé, cure souveraine, jouvence, du curé ou de l’abbé de ». Il ne s’agit aucunement ici de contester l’efficacité de certains de ces médicaments, mais simplement de constater, dans certains cas, un exercice illicite de la pharmacie...

P. LABRUDE Article paru en 2011 dans La nouvelle revue lorraine

Poussière d'Histoire